Zukunfts- und kompetenzorientierte Aufgaben

Aufgaben nehmen nach Günther-Arndt (2007) [1] eine Schlüsselfunktion erfolgreicher Lernprozesse ein. So stellt eine kognitiv-aktivierende Aufgabenkultur ein zentrales Element von Unterrichtsqualität dar [2]. Die aus der Kompetenzorientierung resultierenden veränderten Lernprozesse machen es daher auch notwendig, über eine veränderte Aufgabenkultur zu sprechen.

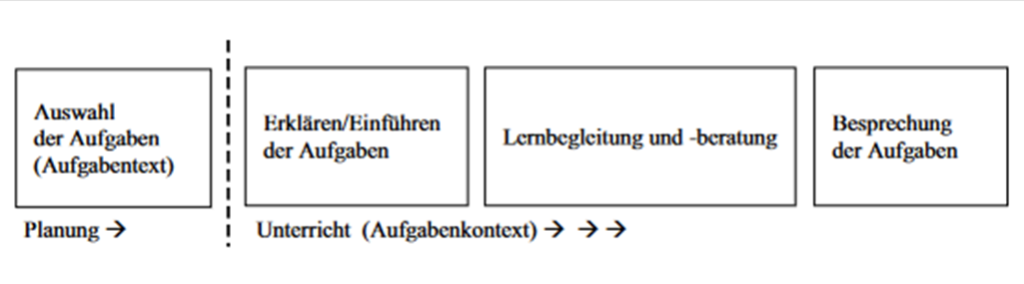

Die Aufgabenkultur bezieht sich auf die Art und Weise, wie Aufgaben im Unterricht und für das Lernen eingesetzt werden. Die Aufgabenkultur umfasst dabei neben der Aufgabenformulierung, auch die Aufgabeneinführung, die Aufgabenbearbeitung und die Aufgabenevaluation.

Neben der Formulierung von Aufgaben ist es für den Lernerfolg mindestens genauso wichtig, wie die Aufgabe eingeführt und erklärt wird, wie die Schüler:innen während der Bearbeitung der Aufgabe unterstützt werden und wie die Ergebnisse und Lernwege reflektiert werden.

Was macht eine Lernaufgabe zu einer kompetenzorientierten Lernaufgabe?

Unter Aufgaben wird im Allgemein eine „Aufforderung oder [ein] Angebot zum Denken und Handeln verstanden, wobei sie Ziele und Inhalte des Unterrichts auf einer didaktischen Mikroebene konkretisieren“ (Kleinknecht, 2019, S. 3) [3]. Gute kompetenzorientierte Aufgaben sind für das Fach relevante, gehaltvolle Aufgaben, die eine herausfordernde aber nicht überfordernde Problemstellungen beinhalten, zum Denken aktivieren und zum Handeln anregen. Sie sind in sich differenziert, also so gestaltet, dass sowohl schwächere als auch stärkere Lernende angesprochen werden. Kompetenzorientierte Lernaufgaben ermöglichen darüber hinaus individuelle Lernwege und berücksichtigen unterschiedliche Leistungsniveaus und Interessen.

Reusser (2014) [4] charakterisiert gute Lernaufgaben dadurch, dass sie

- Fertigkeiten und Strategien festigen,

- fachliche und überfachliche Kompetenzen fördern,

- Schülerpartizipation und Lerndialoge anregen und

- aktiv-entdeckendes und selbstgesteuertes Lernen ermöglichen.

In der Literatur werden vier zentrale Qualitätsmerkmale zur Beurteilung von Aufgaben mit Blick auf deren Potenzial der Kompetenzorientierung herangezogen.

Kognitive Aktivierung: aktive und kreative Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand

-Offenheit von Lernwegen

-Komplexität und Berücksichtigung verschiedener Anforderungsniveaus

-Nutzung verschiedener Repräsentationsformen und Sprachsensibilität

Lebensweltbezug und innerfachliche Struktur: Handlungs- und Alltagsnähe sowie Anschaulichkeit

-Nutzung authentischer, lebensechter und realitätsnaher Situationen

-Interessensorientierung

-Berücksichtigung des kumulativen Wissenserwerbs

Differenzierung: Berücksichtigung der individuellen Vorraussetzungen

-Nutzung authentischer, lebensechter und realitätsnaher Situationen

-Berücksichtigung unterschiedlicher Anspruchsniveaus

-Einbindung verschiedener Perspektiven

-Ermöglichen verschiedener Lernwege und Zugangsweise

-Eigenständigkeit und Zusammenarbeit: Entwicklung überfachlicher

Kompetenzen

-> eigenständiges, aktiv-entdeckendes und selbstgesteuertes Arbeiten

-> kooperatives Lernen, Austausch, Dialog und Ko-Konstruktion

Selbstcheck: Sind deine Lernaufgaben kompetenzorientiert?

Suche dir eine Beispiel-Lernaufgabe aus, die du in deinem Unterricht nutzt und schätze mithilfe des Spinnennetzes ein, welche Qualitätsmerkmale berücksichtigt werden. (0 = gar nicht berücksichtigt, 5 = vollständig berücksichtigt)

Wie können durch Lernaufgabe Zukunftskompetenzen gefördert werden?

Neben den fachlichen Kompetenzen sollten Aufgaben auch überfachliche Kompetenzen, wie die 4K (Kreativität, Kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration) berücksichtigen. Auch aus diesem Grund ist es notwendig, die Aufgabenkultur umzudenken. Denn: Ein Unterricht, der im traditionellen Stil eher kleinschrittig-fragend angelegt ist, ermöglicht keine Ausbildung der für die Zukunft relevanten Kompetenzen. Wir brauchen keine Aufgaben, die die Schüler:innen allenfalls dazu anregen, Lösungswege einfach Kopieren – also Lernen als Nachmachen begreift. Was wir brauchen sind Aufgaben, die zum Entwickeln von Gedanken anregt und die Problemlösefähigkeit der Schüler:innen fördert. Dabei sind Kompetenzen des kritischen Denkens, der Kreativität, der Kommunikation und der Kollaboration unabdingbare Elemente.

[1] Günther-Arndt, H. (2007). Umrisse einer Geschichtsmethodik. Geschichtsmethodik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin, 9-24.

[2] Keller, S., & Reintjes, C. (2016). Aufgaben als Schlüssel zur Kompetenz: eine Einleitung. In S. Keller & C. Reintjes (Hrsg.), Aufgaben als Schlüssel zur Kompetenz (S. 15–26). Münster: Waxmann.[1]

[3] Kleinknecht, M. (2019). Aufgaben und Aufgabenkultur. Zeitschrift für Grundschulforschung, 12(1), 1-14.; hier S. 4.

[4] Ebda.

[5] Reusser, K. (2014). Aufgaben–Träger von Lerngelegenheiten und Lernprozessen im kompetenzorientierten Unterricht. In Seminar (Vol. 4, No. 2014, pp. 77-101).